當前位置:首頁>生活>詩經300首鑒賞辭典(國風系列1.5宋朝文學)

發布時間:2023-11-20閱讀(25)

宋朝開始,詩歌的發展主要分為廟堂及草莽詩人兩部分。廟堂詩人在官場不一定權勢顯赫,但至少有官職。宋初詩壇基本上以廟堂為中心,詩風承襲晚唐綺麗的詩風。當時的知制誥翰林學士楊億把自己及其身邊的同道中人劉筠錢惟演等人的詩作編修成《西昆酬唱集》出版。自此,他們的詩風被稱為“西昆派”,但他們并非因為抱著特別的創作理念而結成詩派的。至真宗朝,模仿李商隱詩風的西昆體仍非常盛行。

他們的詩歌幾乎完全模仿晚唐的詩風,即使同樣是模仿,也不過是拿出將為舊的東西,創作手法比較簡單。唐朝滅亡到宋朝成立期間的五代時期并不是沒有詩人,但由于是短期的動亂時代,在詩史上并沒有值得一提的詩人,故此宋初詩風是直接繼承晚唐。與其說繼承,惰性或許更來得貼切。但是,西昆派詩人并沒有以惰性去創作的打算。他們按照自己的步伐去發現晚唐詩歌的美,加以繼承發展。因此,他們最推崇李商隱的詩歌,李商隱的詩歌是以華麗的表達手法去把生于晚唐中人的暗淡的絕望感表達出來。可是,西昆派詩人并沒有任何的絕望感,他們所選擇繼承的是華麗的表現技巧,這可以將之看成建國初期粉飾太平的政治工具。

但在同期,一股新的詩風逐漸地形成。例如王禹偁,創作了質樸平淡的自然體的詩歌。他本身是一位高官,但并沒有左右朝議的影響力。他一面排斥當時崇尚晚唐的詩風,一面推舉唐代的代表詩人,如盛唐時期的李白杜甫及中唐時期的白居易。他并沒有跟隨當時流行的詩風,而是憑著自己的判斷挑選出優秀的詩人,并擷取及繼承他們詩歌的特色。

承襲這一股源流的是梅堯臣及蘇舜欽。兩人在官場均不得意,意識較接近草莽詩人。因此,他們的詩歌并沒有粉飾太平盛世,更多的是表達他們自己真實的苦與樂。從這種態度出發,宋詩一面繼承唐詩,一面加上新時代詩人的感覺,開拓出獨自的詩風。

及至仁宗朝,歐陽修的詩作深受梅尭臣的影響,把這兩人的風格加以繼承及發展。歐陽修既是一位詩人,又是出色的散文家,學者及有才能的官吏。由于他才華橫溢,在官場逐漸活躍起來,在廟堂上有一定的地位。在這時,廟堂的詩風出現改變。宋初的草莽詩風借著他的手被帶進廟堂,一變晚唐以來西昆體的詩風。從此,貴族的抒情及重視華美為特征的晚唐詩風逐漸退出主流,反之以士大夫的識見及政治為特色的宋詩的基礎確立起來。官場得意的歐陽修對在官場不得志但在詩壇上是前輩終生不失尊敬,并熱心培育出色的后輩。被他賞識的人當中,既有其后在政見上出現對立的王安石,也有當時從蜀的山中上京,毫無名氣的蘇洵及其兒子蘇軾,蘇轍。

至神宗,王安石成為宰相,大力推行新法。在當時,就連詩壇他也擁有強大的影響力,寫下許多政治的議論詩。他最推崇杜甫,并評價杜甫是偉大的詩人,這一個看法是借著他的影響力而得以確立的。就這樣,宋代廟堂的詩歌自身也意識到繼承唐代草莽詩歌的傾向。由于與王安石在政見上對立,蘇軾在官場上屢遭挫折。盡管如此,他及其身邊的門人,被稱為‘蘇門四學士’的黃庭堅,晁補之,張耒,秦觀等人基本上也具有這種傾向。其后新黨失勢,舊黨重新執政。雖然新舊黨爭激烈,但廟堂詩風仍是維持著這個趨勢而發展。蘇軾跟王安石的不同,是他不只是推崇杜甫一個人,而把杜甫看成是偉大詩人之一。其后繼承這種看法的黃庭堅,比蘇軾更推崇杜甫的詩風。政見上的對立并沒有被帶進詩壇中,反之而言,王安石與蘇軾之間,在詩歌創作上有著共通的地方。

蘇軾留下了富于機智的出色作品,對后世的詩歌發展有巨大的影響。他有不少的政治諷刺詩,以《荔枝嘆》最有名。此外,他也寫下不少富哲理的詩歌,如《望廬山瀑布》,《和子由澠池懷舊》等等。蘇軾門下出現許多優秀的詩人,尤其是黃庭堅,他可與蘇軾媲美,世稱“蘇黃”。黃庭堅在詩歌創作上提出“脫胎換骨”及“點鐵成金”,大抵是把古人詩歌的思想內容融進自己的詩歌,以新面目示人。另外,在詩歌的韻律上,他繼承韓愈,嘗試以仄聲為韻腳,押險韻,被稱為“拗體詩”。

在北宋到南宋的交替期的呂本中撰寫了《江西宗派圖》。根據這個系譜,詩派的始祖是杜甫,黃庭堅是最正式地繼承杜甫的詩歌,此外更把繼承黃庭堅的26位詩人加入系譜中。呂本中是南宋時期的中書舍人,隨時廟堂中人,但由于與主和派秦檜對立而遭免職,擁有者當時政界中反主流的色彩。自此,奉黃庭堅為始祖的“江西詩派”正式成立。江西雖是黃庭堅的出身地,但其詩派中人并非全是江西人,還有黃庭堅并沒有意識到自己要建立一個詩派,是呂本中及其門人編寫出來的系譜而詩派得以確立。但無論江西詩派的成立原因如何,當江西詩派的觀念一確立,在南宋初期的詩壇上發揮出巨大的影響力。

江西詩派推崇杜甫之余,也重視黃庭堅提倡的“換骨脫胎,點石成金”之法。就是說,在創作詩歌的時候,襲用前人詩句,在當中只修改小部分變創造出新的詩境;又或是跟前任詩歌作品的構想一樣,卻用另外的手法表達出來。由于歐陽修及王安石的努力,一方面發現到唐朝詩歌的優秀部分,一方面宋代詩人把唐詩想像成在自己眼前聳立的巨型金字塔。黃庭堅所主張的是一種跨越這個金字塔的意欲。

可是,在江西詩派末期,許多這一派的詩人不過借用前人的詩句修改一兩個字便自稱為新的作品,作品流于空洞簡單。南宋初期著名詩人陸游,范成大,楊萬里等,其作詩一開始雖然是從江西詩派開始,但最終他們的詩風也脫離了江西詩派。

在宋朝南遷的動蕩時期,詩歌逐漸回歸唐朝重視抒情的特色,這種詩風接著南宋四大家(陸游 · 范成大 · 楊萬里 · 尤袤)等人得以發展起來。其中,背后是成為愛國詩人陸游寫下不少題材的詩歌,比較出名的是他富于澎湃愛國情感的詩歌。比如《夜讀兵書》,他就闡述了自己‘平生萬里心,執戈王前驅。戰死士所有,恥富守妻孥’的氣概;《金錯刀行》中一句:‘鳴呼,楚雖三戶能亡秦,豈有堂堂中國空無人!’,控訴朝廷不思進取,沒有收復中原的決心;又例如《書憤》:

早歲那知世事艱,中原北望氣如山。

樓船夜雪瓜洲渡,鐵馬秋風大散關。

塞上長城空自許,鏡中衰鬢已先斑。

出師一表真名世,千載誰堪伯仲間。

他就表達了早日收復中原的愿望及自嘆自己年老,無力為北伐盡力;在《秋夜將曉出籬門迎涼有感》中‘遺民淚盡胡塵里,南望王師又一年’一句,他不單止狠批朝廷的不思進取,更想到受異民族壓迫的遺民的悲苦。而相傳是他臨終之作的《示兒》:

死去原知萬事空,但悲不見九州同。

王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。

表達出有生之日不能夠看到收復中原的飲恨。除了愛國情懷,也有不少著名的愛情作品,比如《沈園》:

夢斷香消四十年,沈園柳老不吹綿。

此身行作稽山土,猶吊遺縱一泫然。

表達出在唐婉死后多年仍念念不忘。此后也有同樣的作品,如《夢游沈園》:

路近城南已怕行,沈家園里更傷情;

香穿客袖梅花在,綠蘸寺橋春水生。

可以看出他雖然年老,但仍是懷念唐婉。至于《春游》:

沈家園里花如錦,半是當年識放翁。

也信美人終作土,不堪幽夢太匆匆。

桃花依舊,人面全非。此外也有一些田園詩,如《游山西村》及一些政治諷刺詩等等。陸游流傳的作品很多,情感真摯,在當時其詩歌名氣盛極一時,被稱為‘小李白’。但陸游對詩名卻不重視,比如名篇《劍門道中遇微雨》:

衣上征塵雜酒痕,遠游無處不消魂。

此身合是詩人未,細雨騎驢入劍門。

就反映出他報國無門的失意,終其一生當一名詩人為恥。

自范成大成為宰相,南宋中葉以后,廟堂不再是詩壇的中心。無論朝廷是主戰或是主和,詩人也不再感興趣。在這時期出現了新一批的草莽詩人。

例如在楊萬里及陸游死后的13世紀初,在永嘉(今浙江省溫州)出現了趙師秀,翁卷,徐照,徐珠四位詩人,被稱為“永嘉四靈”。四靈是稱贊他們在詩歌上有才華的美稱,但在官場上卻寂寂無名。趙師秀等人雖進士及第,但官場履歷不明。他們之所以有名氣是因為得到當時在永嘉出身的著名學者葉適及其永嘉學派的賞識。可是,就連永嘉學派也不是官場中人,又或是當一些閑散的官職。他們之所以受到注意可能是因為當時南宋的經濟政策,永嘉地區海港的繁榮吧。

同樣的例子也有與趙師秀交游的臨安書店東主陳起。陳起雖販賣古籍,但同時也刊行許多唐人詩集。自然,他的書店聚集了詩人。陳起本身也創作詩歌。故此,他曾挑選來他店的詩人的作品修編成《江湖集》發行。江湖,就是相對廟堂而言,在野的意思。在這本詩集中,共收集109人的作品,當中雖有像劉克莊般成為高級官員的詩人,但絕大部分終其一生仍是草莽詩人,大多是下級的官吏,山林隱士,政治地位低的小詩人。自此,“江湖派”的名字正式出現,具體而言是指《江湖集》中的109位詩人。其發展過程跟江西派一樣,一開始并非高舉一種主義理念而建立起來,是后來自然地呼朋引類地形成起來。永嘉四靈及江湖派的共通點是其題材集中身邊瑣事的小品,當中并沒有展示博大的才能或是有熱烈的激情。

宋詩跟唐詩比較,一般而言,偏向平淡,沉靜及說理。這些特點一方面跟當時的宋代社會背景有關,一方面宋代優秀的詩人在被譽為為文學史上的高峰的唐詩之前,一面摸索自己的創作詩歌的道路,一面建立自己的風格。

南宋末,值得推崇的作品并非沒有,但作品內容大多缺乏作者發自內心的聲音。直接南宋滅亡之際,以愛國詩也聞名于世的文天祥及謝翱等人的出現才出現有價值的作品。

跟南宋同時并行的金朝,由于是異民族政權,政治及文化較為保守,詩壇以趙秉文等高官為中心,詩風較接近西昆體。此外,該時期也有另一位著名的詩人元好問。他的詩歌創作以杜甫為指標,但這是繼承王安石的提倡,并非自己的主張。元好問雖然沒有否認自己受到宋詩的影響,但他與江西詩派不同,用另外的角度去接近杜甫。他不拘泥于換骨脫胎,不講究表現之巧,構想之妙,他著眼于詩歌的沉郁頓挫這個根本的問題。他受到趙秉文的賞識,成為其門人,本來有機會在官場活躍。但至45歲,金國被蒙古消滅,自此他寫下不少哀悼故國的詩歌,體現到杜甫的痛切,詩歌的名氣也一度提升。

宋詞北宋前詞派:

花間派:李煜、馮延巳、晏殊、晏幾道

北宋分三大派:

婉約派:柳永

豪放派:蘇軾

格律派:周邦彥

南宋分三大派:

婉約派:李清照、姜夔、史達祖

豪放派:辛棄疾、劉辰翁、劉克莊、文天祥、張炎

格律派:吳文英

散文在歐陽修《記舊本韓文后》對宋初的散文有以下的敘述:

是時,天下學者楊、劉之作,號為時文,能者取科第、 擅聲名,以夸榮當世,未嘗有道韓文者。

楊億,劉筠及錢惟演均為宋初宮廷文人,專事創作取法唐李商隱雕琢艷麗的詩文(西昆體),執文壇牛耳,成為參加科舉士子的標準文體。但是四六駢儷文及后來承襲這股潮流發展而成的奇怪的“太學體”漸漸不足以適應近世社會變動的需要。1028年,宋仁宗就曾兩度下詔文章“必以理實為要”。在這個情況下,在宋初以來,有一些文人對當時文壇主流的西昆體持否定的態度。1011年,姚鉉所編修的《唐文粹》,相比作為國家文化事業,一共收錄唐朝文學作品九成的《文苑英華》,《太平廣記》及《太平御覽》,《唐文粹》正如其書名所示,作品是根據編修者自身的標準挑選的。這些標準,一看收錄的作品就一目了然,賦只有文賦,文只有古文,詩只是古體詩,工于聲律的律賦,四六駢儷文,近體詩等完全沒有收錄。姚鉉其實是宋初古文運動的一員。中唐時期以韓愈為首的古文運動,為對抗當時只重形式聲律的駢文,提倡形式自由的散文。只晚唐雖曾一度衰落,至宋初,柳開,王禹偁,穆修及姚鉉重新提倡古文,其后承繼古文運動的歐陽修,王安石,蘇軾更以卓越的文筆奠定日后中國散文的形式。

歐陽修在小時候已接觸韓愈的古文,并肯定古文的價值。他跟尹洙,蘇舜欽等志同道合的人一同進行散文改革運動。1057年,歐陽修擔任知貢舉(科舉主考官),廢除了到當時為止沿用的以美文的好壞標準來評核考生能力的方式,改以重視論理表達方式的古文作為評核的標準。在這個科舉及第的有蘇軾,蘇轍及曾鞏,他們日后也成為出色的散文家在文壇上活躍,并借此把歐陽修的以達意為旨的散文(古文)主張加以發揚,成為文壇的主流,這個地位直到近代還沒有絲毫動搖。

歐陽修許多經史子集的業績都是借著以達意為旨的散文表達出來,中國學術也因這種新文學體裁得以進一步發展。但是,傳統的美文并沒有絕跡,比如歐陽修的《表奏書啟四六集》7卷中的表,制,箋,啟,詔,敕等循例也是用四六文方式寫成。作為高級官員(翰林學士)一定要具備這種出色的美文的寫作能力,許多聞名的散文家同時也是美文能手,這是由于因應文章的用途使用不同的文體有關。

唐古文作家與宋的代表作家加起來并成為“唐宋八大家”,這是源自清沈德潛把八人的作品合編成《唐宋八家文讀本》30卷而來的。唐宋八大家的宋代作家有歐陽修,蘇洵,蘇軾,蘇轍,曾鞏及王安石六人,當中蘇軾,蘇轍及曾鞏三人是在歐陽修擔任知貢舉的嘉佑3年禮部試的及第者。蘇氏父子合稱“三蘇”,大家均得到歐陽修的知遇之恩而晉身官場。即使主張變法而知名的王安石,其后雖與歐陽修在政見上對立,但他的文才是歐陽修最早發現的。六人橫跨兩個世代,從北宋中期到后期,差不多是同時代活躍的作家,中國近世的主流文體也是在這時候奠定,成熟的。六人雖可以說同是歐陽修一門,但各自的文章中在個性上有少許不同,總結而言,是借著學習韓愈古文的歐陽修的文體的代表。

吉川幸次郎就比較了韓愈與歐陽修的散文風格:

歐陽修,或稱歐陽永叔,是自任韓愈的后繼者的大家,文章上與韓愈比較,較平明委曲。如果稍稍夸張地設比喻,韓愈以一字說不盡的地方,歐陽修能以一句來表達出來。如果只是這方面的話,跟韓愈比較,歐陽修偏向分析性,換言之,較為散文性。由韓愈開拓的散文形式,至歐陽修,不得不說有較大的發展......韓愈的文章是陽剛的話,歐陽修的文章則顯得陰柔。(《唐代の詩と散文》)

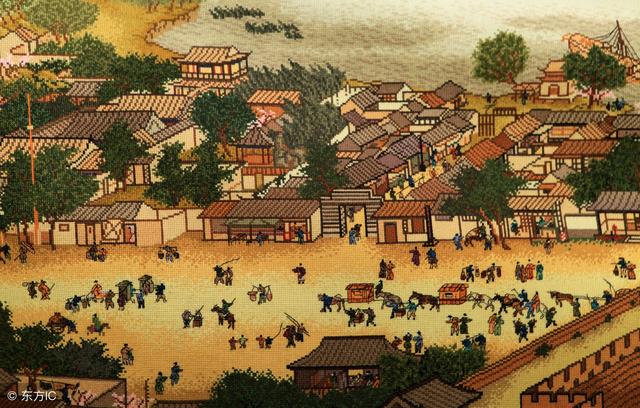

小說在唐朝時,一些戲劇表演又或是故事的演講主要集中在貴族及寺院里。那時候,在貴族私邸里,貴族會請這些人來表演娛樂,但并沒有公開。在寺院中,為了增加信徒,在向非佛教徒的演講中也會有“俗講”的一部分,這部分許多時也跟佛教無關。這兩個地方可以看成是通俗小說的起源,可是由于并沒有公開,這類表演并沒有繁盛起來。及至宋代,晚上的宵禁比之前寬松,加上工商業發達,夜生活變得熱鬧起來,而說故事,戲劇表演等等也從貴族及寺院中走進平民百姓的生活,這與宋代小說的發展有密切的關系。

在宋代各大都市,尤其是北宋的開封及南宋的杭州的街道上出現了許多人群聚集的熱鬧區,當時稱為“瓦子”。“瓦子”中,有“勾欄”一類的表演戲劇,說故事的場所。在唐代,這種表演只是局限于貴族及寺院,現在可以作為一種商品,在大庭廣眾中表演。據《都城紀勝》記載,在“勾欄”進行眾多的表演中,有“說話”一種的說話表演,這種表演也劃分為4類,“說話四家”。關于這4類別的項目,眾說紛紜,但內容大致如下:

主要是短篇故事,稱“小說”。這個類別也有以下的劃分:軟性內容,如“靈怪”、“煙紛”(女幽靈)、“傳奇”(戀愛)等;硬性內容,如“公案”(審判)、“樸刀”、“桿棒”(兩者均指打斗)、“說鐵騎兒”(戰爭)等;

佛教的說法,“說經”,是前朝佛教“俗講”留下來的痕跡;

長篇歷史故事,“講史”;

在以上所述的4個類別中,最重要的部分是“小說”。這個名稱后來逐漸成為“說話”的代名詞。

在那個時代,由于“說話”的盛行及識字的人數增加,人們不單止只是去“勾欄”看表演,也出現把這種“表演”變成文字來閱讀的需求。把這一種需求變成商機,正是當時印刷術的發達。在此之前,書本的出版主要是用手抄的方式;但隨著宋朝的印刷術進步,在短時期就能夠出版大量及廉價的刊物。由于在宋朝具備條件發展商業出版,刊物出版蓬勃起來,比如《西游記》的源頭《大唐三藏取經詩話》,按該書的卷末顯示,就是由杭州中瓦子名為“張家”的書店出版。聽眾在“勾欄”聽完故事后,就去“瓦子”附近的書店把自己剛聽的故事賣給書店,書店再根據這些情報來出版小說。

就如以上所述,聽的小說逐漸發展成看的小說,后來看的小說自身也逐漸獨立發展起來。當時“說話四家”中短篇的“小說”稱“話本”,長篇的“講史”稱“平話”,這些作品與日后的《三國演義》(取材自“講史”),《水滸傳》(取材自“樸刀”、“桿棒”),《西游記》(取材自“說經”)有很深的淵源。

這種表演藝術的演講者稱“說話人”,在幕后編寫故事的稱“才人”或是“書會先生”。這些人分別也屬于自己不同的組織,如“雄辯社”,“書會”等等。至元朝,由于讀書人沒有機會入士,遂加入書會,參與戲劇及小說的創作。書會雖然創作了不少小說,但更多的是創作韻文的文學。在宋代的小說中,韻文在作品中占有重要的地位。

宋元時期小說的另一個特征,就是附有插圖。小說不單止是用來閱讀,也可以觀賞。有些小說的版本相比文字,出版者花更多的心思在插圖上,比如元末在建安出版的《三國志平話》,插圖精巧,但文字粗糙,這類似今天的連環圖或是漫畫。

,

歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-1050.html

下一篇:紅娘是哪一部作品中的人物

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖