發布時間:2025-10-28閱讀( 18)

|

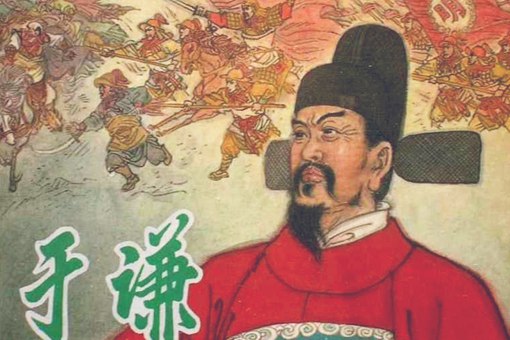

于謙是被冤殺天下人皆知,朱祁鎮心里肯定也明白,但朱祁鎮想要復辟,成了他必殺于謙的理由。于謙可以說是明朝最受尊敬的功臣之一,他在政治、軍事、文學等領域都有杰出成就,還是百姓眼里的民族英雄。但在封建王朝制度下,于謙哪怕是位受人敬仰的能臣,也沒辦法為自己換來一條活路,這才是最可悲的地方。于謙的死,實際上說明了很多問題,值得我們細細思考。 于謙可謂"功不可沒",就連殺他的明英宗亦認為"謙實有功"。那,有如此功勛且又手握兵權的于謙何以"取義成仁"甘愿下獄受死呢? 這要從于謙的生平說起。  1、于謙顯露凜然正氣于謙,字廷益,號節庵,公元1398年出生于浙江杭州的官宦世家。從其高祖于夔入仕起,一度顯赫,曾祖父于九思官至杭州路大總管,祖父于文明就任洪武年間工部主事。只是到了父親于彥昭這一輩,不愿入仕在家鄉錢塘過著隱居生活。 在父親的嚴格管教下,自幼刻苦讀書的于謙便有了精忠報國的高遠志向,其儒雅的文人氣質和土大夫情懷陪伴他走了一生。 在長期飽讀史書的兒時歲月,仰慕文天祥氣節的于謙常以其言"人生自古誰無死,留取丹心照汗青"為座右銘。 十六歲就讀吳山三茅觀時,即寫下與之相映的《石灰吟》:千錘萬鑿出深山,烈火焚燒若等閑。粉身碎骨渾不怕,要留清白在人間。 詩中所表露的凜然正氣,恰好就是于謙一生最真實的寫照。  2、于謙為官兢兢兢業業永樂十九年,即公元1421年,23歲的于謙成功考取辛丑科進士,從此以文人的身份步入大明仕途。 宣德元年(1426年),明宣宗朱瞻基率兵平定漢王朱高煦在樂安州起兵反叛,于謙受命擔任御史隨征。朱高煦后來被剿滅,受捕入獄后,于謙奉令主審朱高煦,予之嚴詞斥責,聲色俱厲地數落了朱高煦不忠不孝的各項罪行,朱高煦趴在地上被罵得直發抖。 于謙的正詞嶄嶄和凌厲執法由此傳開,明宣宗為之大為賞識,經過一番考察后,對他的學識、氣度高度認可,不久即升任于謙為巡按江西。 1430年,32歲的于謙領銜兵部右侍郎巡撫河南、山西等地。由此,于謙就在地方工作了十九年的時間。 期間,于謙常輕裝騎馬走訪所轄區域的父老鄉親,考察民生以及應該興辦或者革新的事項后,能辦的及時解決,解決不了的馬上表奏朝廷處理。如在三月間"粟米救濟"缺糧的民戶;在黃河口岸加固堤壩,避免汛期發生洪災沖毀農田,令每個鄉所設的亭長專管堤壩修繕一事;將鎮邊將領私人開墾的田地轉為官家屯田,以資助邊防開支等等…… 于謙注重民生和化解財政壓力的這些舉措,得到了明宣宗的認可,老百姓也呼之雀躍。由此,于謙迎得了極高威望,譽為為國為民的忠臣、能臣。不過,正直的于謙也因此樹敵不少,帶來被奸佞中傷的致命隱患。  3、于謙不畏入獄,敢于挺身而出明英宗朱祁鎮繼位后,寵信太監王振干政。隨著主持內閣的楊士奇、楊榮、楊溥"三楊"相繼離世,太監王振便作威作福起來。 于謙回京覲見時,因沒有向王振送禮,還寫了一首"只有清風"的詩《入京》:絹帕蘑菇及線香,本資民用反為殃。清風兩袖朝天去,免得閭閻話短長。 王振便誣告于謙因為長期未得晉升而心懷不滿,意欲與朝廷作對。于謙由此被下獄問罪,幸得河南、山西兩地的百姓深感其大恩,為之**申冤,又得同僚和周王、晉王等藩王的作證力保,于謙才得出獄,降為大理寺少卿,后轉任兵部左侍郎。 正統十四年(1449年)七月,瓦剌太師也先統兵大舉來犯,王振便慫恿明英宗御駕親征,在土木堡遭遇全軍覆沒,明英宗自己也被俘。這就是大明歷史上恥辱的"土木堡之變"。 大明一下轉入生死存亡的關鍵時刻,幸得之前于謙沒有隨駕,被留下來主持兵部工作。在孫太后的支持下,于謙升任兵部尚書,力排朝廷南遷等建議,固守京城,擁立朱祁玉為景泰帝,發起了力挽狂瀾的"北京保衛戰",終于抗住了也先大軍的進攻。也先在發還明英宗回朝后,撤兵遠去。 大明迎來寶貴的安寧時期,由此,為官清廉人到中年的于謙便忠心耿耿地輔佐景泰帝明代宗整肅朝綱,鏟除了王振余黨,實現了一系列由亂而治的"中興"舉措,使大明漸漸恢復了勃勃生機。 誰知,還朝的明英宗被代宗皇帝幽禁于南宮后,在太子太師武清侯石享、左副都御使徐有貞、司禮太監曹吉祥等人的擁護下,發動"奇門之變"成功復位。 明英宗復位后,當即將于謙逮捕入獄,五天后旋及處死。  4、于謙為什么會被迅速處死明英宗復位后,之所以要迅速處死于謙,除了于謙"不得不死",因他死后,明代宗才沒有翻盤的希望外,更主要的原因還是于謙讓明英宗在嘆息之余深深嫉恨。 因明英宗在"土木堡之變"中被俘成了階下囚之后,自然希望北京的大明朝廷早日把他解救回來。 誰知主持兵部工作的于謙提出了"社稷為重,君為輕"只忠于國家的主張,以"大義"取得臨時執掌朝政的孫太后支持下,馬上擁立他的弟弟朱祁玉為明代宗,改他為太上皇。還發表了一番慷慨激昂的主戰想法后,得任兵部尚書,隨及動員備操軍、備倭軍、運糧軍為主的二十二萬人馬,進行了轟轟烈烈的"北京保衛戰"。 他這個太上皇似乎已可有可無,完全置其生命于不顧。 也先見明英宗已無利用價值,頗有玄機地將其遣送回朝。此時的明代宗顯然不愿意待見他,當即打入南宮監禁,失去了自由。  更可氣的是,原本答應將他的兒子朱見深立為太子的明代宗,后違背承諾改立了自己的兒子朱見濟為太子。 這一舉措讓明英宗仇恨不已,便把明代宗給予他的種種屈辱都算在于謙身上,認為是于謙幫助明代宗所致:不僅欺負了他,還算計他的兒子,是可忍,孰不可忍。 只能將于謙處死,才解心頭之恨。 另外,幫助明英宗復位的石享、徐有貞等奸佞都害怕于謙,對于謙嚴重不滿,恨意也很深,都希望快速處死于謙后好握穩權柄。 代表武官集團的大將石享原本是于謙推薦的人才,只因于謙為官清廉,不滿意石享以僅圖報恩而"唯親"地薦用其不堪大用的兒子,石享由此被于謙斥責后便暗生怨恨。 徐有貞與于謙早有仇怨。因"北京保衛戰"前,徐有貞是力主"南遷"的首要分子,被于謙厲聲阻止后從此而心生間隙。 至于太監曹吉祥,其欺壓良善的所作所為,于謙原本看不慣,早就不是同路人。  5、于謙甘愿赴死于謙在明英宗發動"奇門之變"時,其實是有機會鎮壓的。 那時,于謙仍是少保兼兵部尚書,手握軍權。而石享等人的力量并不雄厚,僅僅是千余家兵,即便有曹吉祥的太監內衛追隨,也很有限。 據有關史料記載,石亨等人發動"奪門之變"的那晚,于謙正在軍部衙門值班,得知消息后,僅對報告的手下說了句:"什么國家大事?他自有天命,你只管去。"便置身事外,什么也沒做,甚至也沒去想,任憑石享等人擁護著明英宗去往朝堂復辟。第二天,于謙整理好衣服,仍平靜從容地上朝。 這是為何?是于謙擔心事發突然,過于匆促,平息不了石享等人?還是認為明英宗復位后不會處死自己? 顯然不是。于謙完全可以迅速調兵,摧枯拉朽地剿滅"奪門之變"。他亦明白若明英宗復位后,自己必死無疑。 但忠于國家的于謙知道,那時明代宗已病危,離大限不遠,他改立的朱見濟又不期早早夭折……。即便他處置了"奪門之變",大明又將何去何從?  為了生靈免遭涂炭,大明再度橫生枝節,出現更大災難陷入內亂不止之中,引發瓦剌再度入侵的悲局。 一生正氣的于謙,強烈的士大夫意識一襲來,立時把生死置之度外:誰當皇帝不重要,如今最關鍵是確保國家的穩定和天下的太平。 于是,于謙斷然選擇了放棄內斗,默許明英宗復位,甘愿接受明英宗對他報復性的處置:于謙一上朝當即被明英宗下令逮捕入獄,五天后以"圖謀擁立襄王之子的謀逆大罪"被處死。 壯哉,于謙! 他完全是以自己崇高的民族氣節,成全了威威大明276年的天下。 他的大義凜然,他的精忠報國,不計個人生死的胸襟,需要何等的膽識才能做到? 難怪復位后的明英宗亦嘆息"謙實有功"。 于謙稱為"民族英雄"當之無愧。他,刷新了文人忠義報國的標桿,值得永遠尊崇愛戴!  6、后記成化初年,明憲宗朱見深為于謙平*,復官賜祭,在誥文中確認了他的"忠誠": "當國家多難時,他以社稷為重,獨自堅持公道。被權臣奸臣所嫉,先帝已知其冤,朕亦憐惜他的忠誠。" 弘治二年(1489年),明孝宗追贈于謙"特進光祿大夫、柱國、太傅,追謚"肅愍"。 萬歷十八年(1590年),明神宗改于謙謚號為"忠肅"。由此,他的作品《節庵詩文稿》便收錄整理成《于忠肅集》傳世。明史亦高度評價于謙:忠心義烈,與日月爭光。 乾隆十六年(1751年),乾隆帝為于謙題寫匾額:丹心抗節。這塊匾就懸掛于北京于謙祠,如今是重點保護文物,位于東城區西裱褙胡同23號。 在杭州的于謙祠,則位于于謙墓旁,位于杭州西湖南面的三臺山麓,受后人代代瞻仰緬懷,至今生生不息。 【作者簡介】李大奎,男,漢族,七0后,法學學士,貴州湄潭人,文學愛好者。 |

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖