發布時間:2025-10-28閱讀(1)

|

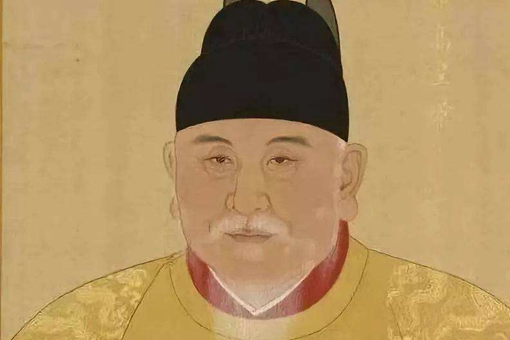

縱觀中華五千年的燦爛歷史,我們不難發現,在封建社會,一個帝國的繁榮與昌盛,是建立在其軍事實力之上的,沒有強大的武力保衛自己的國家,一切其他的發展都是空談。因此每個王朝的軍事制度都是經過深思熟慮才制定的,是符合當時時代背景的,一般不會輕易改變,然而明朝中期軍事制度卻由衛所制發展成了募兵制,這是為什么呢?  首先來看衛所制度。所謂衛所,是指一郡設所,連郡設衛,五千六百人為衛,千一百二十人為千戶所,百十有二人為百戶所。衛所軍人數最多時在三百萬左右。為了保證衛所軍有穩定的兵源,明統治者實行“軍皆世籍”的世軍制度,軍與民分開,另立戶籍,稱為軍戶。這種軍戶世代需承受承擔繁重的軍役,時間長久之后,引發了諸多矛盾。軍戶的逃亡便是最大的例子。此外,土地兼并在明中后期愈演愈烈,作為衛所兵制經濟支柱的軍屯遭到破壞,難以繼續支撐衛所制度的實行。這兩者導致了衛所制度的逐步潰敗。而當邊疆告急,戰斗能力大幅削弱的衛所已經無力承擔保家衛國的重任。因此,統治階級選擇了募兵。  宣德年間,由于軍士逃亡太多,軍力下降。迫于補充軍力的需要,明政府開始在邊鎮地區募兵,打破了“軍民以籍為定”的制度。因此可以說,明代的募兵制源于宣德中期。正統二年,“始募所在軍余,民壯愿自效者,陜西得四千二百人”,對待“軍余”改用募的辦法,標志著募兵制的確立。嘉靖年間,募兵演變為一種正式的兵役制度,其中戚繼光的戚家軍、譚綸的浙東軍、俞大猷的俞家軍和張鏊的振武營都是通過募兵的方式形成的。www.ws46.com 明中葉募兵的特點主要有以下三個方面:(1)募兵范圍一般是位于有頻繁戰事的邊鎮地區,募兵對象為土兵、民兵,而非國家經制的“額兵”。非邊鎮地區招募的士兵是用來補充衛軍的不足的。這一時期招募的士兵,其性質是政府出錢招募的雇傭兵。(2)明中葉招募的民兵、土兵帶有強烈的“寓兵于民”的色彩。與后期募兵正式成為一種明確的軍事制度之后相比,明中葉的民兵在供給上有很大不同。正統年間,每人可以獲得兩匹布,每月四斗糧,僅此而已。(3)募兵的數量不多,當時明軍的主體仍然是衛所軍,募兵處于從屬和次要的地位。但因其軍事素質良好,其軍事作用不容低估。  到了嘉靖年間,募兵制成為國家正式兵役制度,募兵成為國家常備軍,所招募的士兵完全由國家供餉,成為職業雇傭軍。 明中葉的募兵制,是在衛所制度潰敗、國家亟需彌補軍事力量下形成的,可以說是歷史發展的必然結果。 參考文獻: 1.李渡:《明代募兵制簡論》 2.程利英:《明代兵制的嬗變與財政支出關系論述》 3.劉曉斌:《淺析明后期兵役制度的內容、特點及隱患》 |

歡迎分享轉載→http://www.avcorse.com/read-714453.html

上一篇:李清照南渡是怎么回事

下一篇:壓力罐怎么清洗

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖