當前位置:首頁>知識>漢尼拔在軍事上有哪些建樹

發(fā)布時間:2025-10-28閱讀(1)

|

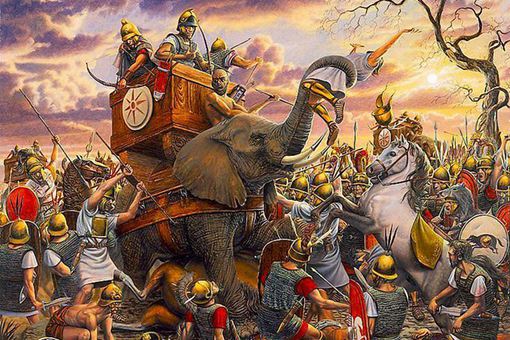

說起漢尼拔,不知道大家知不知道,他是距今2000多年前北非古迦太基王國著名的軍事家。漢尼拔在坎尼會戰(zhàn)中運用雙重包圍戰(zhàn)術(shù),這一戰(zhàn)術(shù)被認定為軍事歷史上最為偉大的戰(zhàn)術(shù)壯舉之一,同時也是戰(zhàn)爭軍事歷史上的不朽的軍事遺產(chǎn)之一。那么漢尼拔在軍事上有哪些建樹呢?接下來中睿百科網(wǎng)小編就來跟大家介紹一下吧。 漢尼拔巴薩古迦太基軍事家和政治家,被公認為是歷史上最偉大的軍事指揮官之一。他的父親哈米爾卡·巴薩(Hamilcar Barca)是第一次布匿戰(zhàn)爭(公元前264-241年)期間迦太基的一位主要將領(lǐng)。他的兩個弟弟瑪戈巴薩和哈斯德魯巴巴薩,他的姐夫Hasdrubal the Fair(哈斯德魯巴)都是迦太基軍事將領(lǐng)。漢尼拔從小就接受嚴格艱苦的軍事訓(xùn)練,少年時期就隨父親哈米爾卡進軍西班牙,并向父親立下誓言——終身與羅馬為敵。  1、出生以及早期背景漢尼拔出生于迦太基著名的貴族巴薩家族,迦太基領(lǐng)袖哈米爾卡·巴薩的長子。漢尼拔的英文名字來源于拉丁文,所謂“希臘史學(xué)”中將其稱為AnníbasBárkas(?νν?βα?Β?ρκα?)。漢尼拔是迦太基男性常用的名字,源自漢諾與西北閃米特迦南神巴爾組合,它的準確發(fā)音仍然有爭議。 巴薩是他貴族家族的閃米特姓氏,意思是“閃亮”或“閃電”。在英語中,他的家族有時統(tǒng)稱為Barcids(巴卡家族)。“Barcid”是歷史學(xué)家創(chuàng)造的形容詞匯,實際應(yīng)該稱為“巴薩”或“巴卡斯”。 漢尼拔的出生地在今天的突尼斯北部,是當時迦南人從他們的家鄉(xiāng)腓尼基殖民的許多地中海地區(qū)之一。當他的姐妹們結(jié)婚時,漢尼拔還是個孩子,他父親在“雇傭軍戰(zhàn)爭”和布匿征服伊比利亞半島時,和他的姐夫是親密戰(zhàn)友。歷史學(xué)家將哈米爾卡家族稱為“巴薩家族”。然而,關(guān)于同姓的巴薩是單獨適用于哈米爾卡,還是在他的家族中遺傳,仍存在爭議。如果是后者,那么漢尼拔和他的兄弟們也就取名為“巴薩”。 迦太基在第一次布匿戰(zhàn)爭失敗后,哈米爾卡為了改變迦太基的命運,決定出兵征服伊比利亞半島。根據(jù)波利比烏斯(羅馬希臘語歷史學(xué)家)的說法,9歲時,漢尼拔央求與父親一起出征,哈米爾卡要求漢尼拔在神殿發(fā)重誓,終生與羅馬勢不兩立。 哈米爾卡在戰(zhàn)爭中陣亡之后,漢尼拔的姐夫哈斯德魯巴接任統(tǒng)帥繼續(xù)指揮迦太基軍隊。當時十八歲的漢尼拔是他手下的軍官。哈斯德魯巴采取以外交手段為主的策略,鞏固迦太基在伊比利亞的利益,建立新迦太基城(今西班牙卡塔赫納),甚至與羅馬簽署條約,只要羅馬不向南擴展,迦太基就不會擴展到埃布羅以北。 公元前221年,哈斯德魯巴被凱爾特人刺殺身亡。26歲的漢尼拔被軍隊推舉為統(tǒng)帥,并隨后得到迦太基政府的正式任命。 接受任命后,漢尼拔花了兩年的時間加強鞏固他的實力,不久就征服了埃布羅以南的伊斯帕尼亞。由于擔心漢尼拔在伊比利亞的實力越來越大,羅馬與Saguntum(薩貢托)建立了聯(lián)盟,薩貢托位于埃布羅河以南很遠的地區(qū),羅馬宣布薩貢托為羅馬的保護地。 漢尼拔認為,這違反了羅馬與其姐夫哈斯德魯巴簽訂的條約,同時,他早已經(jīng)計劃要對羅馬展開攻擊行動。因此出兵將其包圍,并在八個月之后攻陷薩貢托。羅馬元老院對這一違反條約的行為隨即作出反應(yīng),派出一個代表團前往迦太基,要求漢尼拔就是否遵照迦太基的命令摧毀了薩貢托做出解釋。迦太基參議院以法律論據(jù)回應(yīng),認為并沒有違反條約。羅馬代表團團長法比尤斯要求迦太基在戰(zhàn)爭與和平之間做出選擇。基于漢尼拔的實力,迦太基選擇向羅馬宣戰(zhàn),由此揭開了第二次布匿戰(zhàn)爭的序幕。  2、進攻意大利漢尼拔決定率軍攻打意大利半島,將戰(zhàn)爭帶到羅馬領(lǐng)土上。漢尼拔對軍事戰(zhàn)略的認識,部分源于他希臘導(dǎo)師的傳授,部分源于他父親的實戰(zhàn)經(jīng)驗。事實上,他極有遠見,采取通過打開北方戰(zhàn)線來征服羅馬,并在半島上征服其盟國城邦,而不是直接進攻羅馬的大戰(zhàn)略。漢尼拔汲取他父親指揮迦太基軍隊的第一次布匿戰(zhàn)爭期間失敗的歷史教訓(xùn),計劃通過阿爾卑斯山陸地進攻羅馬。 由于羅馬在第一次布匿戰(zhàn)爭后完全控制了地中海的控制權(quán),戰(zhàn)敗的迦太基受條款所限無法建立能與之抗衡的海軍。因此漢尼拔制定了一個前所未有的大膽的戰(zhàn)略計劃。公元前218年春,他從新迦太基出發(fā),率軍翻越比利牛斯山,穿過敵對的高盧人領(lǐng)土。九月,他率領(lǐng)90000步兵,12000騎兵以及38頭戰(zhàn)象,渡過隆河,避開羅馬駐高盧軍隊的攔截,于秋天抵達阿爾卑斯山脈邊緣。 面對惡劣的氣候條件、以及險峻的地勢,漢尼拔統(tǒng)帥著一支種族語言參差不齊的軍隊,避開山地部落不斷的騷擾攻擊,漢尼拔終于完成了在羅馬人看來絕不可能的事情,于冬季成功跨越阿爾卑斯山,進入意大利北部。據(jù)估計,在整個過程中漢尼拔損失了將近半數(shù)的兵力。  3、提基努斯河會戰(zhàn)羅馬原本打算在高盧擊潰迦太基軍隊,進而入侵伊比利亞及北非迦太基領(lǐng)土,可萬萬想不到漢尼拔會越過阿爾卑斯山,出現(xiàn)在帕杜斯河(波河)谷地內(nèi)。當?shù)馗鱾€高盧人部落不久前才被羅馬人征服,漢尼拔的出現(xiàn)使他們紛紛叛變擺脫羅馬。 羅馬執(zhí)政官兼遠征軍統(tǒng)帥西庇阿得到消息后,迅速將部隊由海路運回意大利,并打算在北部截住漢尼拔的部隊。在經(jīng)過短暫的休息補充之后,漢尼拔首先收服了都靈地區(qū)的敵對部落,解除了他軍隊后方的威脅。 公元前218年12月,漢尼拔在波河流域提契諾附近與羅馬軍隊展開戰(zhàn)斗。漢尼拔善用騎兵優(yōu)勢,迫使羅馬軍隊退出倫巴底平原。此戰(zhàn)雙方損失都不大,但西庇阿受了重傷,羅馬軍隊撤回特雷比亞河的另一側(cè)。 羅馬在這場小規(guī)模交鋒中的失敗,加速了當?shù)馗弑R人的反叛。不久,整個意大利北部的部落全倒向迦太基。高盧與利古里亞傭兵的加入使?jié)h尼拔的軍隊得到充實,兵力達40000。 特雷比亞河戰(zhàn)役 在提契諾落敗受重傷的西庇阿帶領(lǐng)實力仍然完整的羅馬軍隊撤退至特雷比亞河對岸,并在普拉森提亞扎營等待與援軍會合。羅馬元老院早已傳令駐西西里島的執(zhí)政官塞姆普羅紐斯·朗戈斯率軍趕往北方與西庇阿會合,聯(lián)合對付漢尼拔。 兩軍在特雷比亞河畔展開決戰(zhàn),漢尼拔充分展現(xiàn)了他過人的軍事天才,運用騎兵騷擾羅馬軍營,誘使急躁的塞姆普羅紐斯下令全軍出擊,進入漢尼拔設(shè)下的陷阱。雙方在正面交戰(zhàn)正激烈之際,迦太基伏兵突然出擊,襲擊羅馬軍隊的側(cè)翼。羅馬軍隊被打的潰不成軍,傷亡超過三分之一。  4、特拉西梅諾湖之戰(zhàn)當年冬天,漢尼拔與高盧人一起扎營過冬。此時,高盧人對他的支持開始逐漸減少。公元前217年春,漢尼拔決定在更遠的南方尋找可靠的作戰(zhàn)基地。 羅馬派出新上任的執(zhí)政官蓋烏斯·塞爾維利烏斯·格米努斯(Cnaeus Servilius Geminus)與蓋約·弗拉米尼(Gaius Flaminius)。為了防止?jié)h尼拔攻打羅馬城,他們率領(lǐng)軍隊封鎖漢尼拔可能進軍羅馬的東西兩條路線。此刻能通往意大利中部的道路,只剩下位于阿諾河口的一片沼澤區(qū)。漢尼拔十分清楚穿越這片沼澤將面臨的困難。在這個季節(jié),這里到處被水淹,但如果要想進入意大利中部,現(xiàn)在也只有這條路最可靠也最快捷。 在水中行軍了四天三夜之后漢尼拔穿過了沼澤地,在此過程中,漢尼拔右眼因結(jié)膜炎失明,而且還失去了大部分兵力。公元前217年春,漢尼拔終于抵達伊特魯里亞。隨后漢尼拔在特拉西梅諾湖北岸設(shè)下埋伏,當羅馬縱隊通過湖畔的狹道時,迦太基軍隊從四面八方展開猛攻,羅馬軍隊全軍覆滅,統(tǒng)帥弗拉米尼陣亡。 漢尼拔分析,如果繼續(xù)在已經(jīng)遭受嚴重破壞的坎帕尼亞過冬是不明智的,因此決定離開。但他發(fā)現(xiàn)所有的退路都已被羅馬軍隊封鎖。漢尼拔經(jīng)過思忖,用計使羅馬軍相信他將從森林逃脫,在羅馬軍隊從封鎖的通道轉(zhuǎn)移后,漢尼拔緊接著跟進并穿過無人防守的通道安全的撤離。當時法比尤斯的軍隊就近在咫尺,但他顧慮漢尼拔的詭計,仍選擇按兵不動。最終漢尼拔在阿普利亞平原找到了舒適的基地過冬。 英國古羅馬歷史學(xué)家阿德里安·戈茲沃西(Adrian Goldsworthy)認為,漢尼拔的這次行動稱得上是“古代將領(lǐng)的經(jīng)典之作”,并被后來的軍事手冊所采用。這次也對法比尤斯的聲望以沉重的打擊,結(jié)束了他的獨裁權(quán)位。  5、坎尼戰(zhàn)役公元前216年的春,漢尼拔主動采取攻勢,占領(lǐng)了羅馬人在阿普利亞平原Cannae(坎尼)的大型供應(yīng)站,截斷了羅馬的糧食供應(yīng)。羅馬元老院選出了兩位新的執(zhí)政官蓋烏斯·特雷恩蒂烏斯·瓦羅與盧基烏斯·埃米利烏斯·保盧斯。羅馬人希望這次在兵力上來壓倒并打敗漢尼拔,因而組建了一支羅馬共和國歷史上最龐大的軍隊,估計最高時人數(shù)達十萬。 羅馬軍隊在奧凡托河左岸找到漢尼拔之后,距其六英里之處扎營。羅馬指揮官瓦羅生性魯莽且傲慢,求功心切急于消滅漢尼拔。漢尼拔則充分利用了瓦羅的弱點,運用了著名的“雙重包圍”(鉗形攻勢)使瓦羅落入陷阱。 其實,早在公元前6世紀,我國著名軍事家孫子就提出了這種戰(zhàn)術(shù)。 面對兵力占優(yōu)勢的羅馬步兵,漢尼拔位于中間的步兵故意開始節(jié)節(jié)后退,不知道有詐的羅馬軍隊馬上沖進迦太基陣形中部,試圖將漢尼拔的中軍擊潰后反抄其左右兩翼。至此迦太基陣形變成了凹陷的弦月狀,并將羅馬主力包圍在其中。隨后,漢尼拔的中軍開始了猛烈的反攻。迦太基占優(yōu)勢的騎兵在擊潰羅馬騎兵之后,隨即調(diào)頭猛攻羅馬步兵的后方。最終漢尼拔成功的以較少的兵力圍攻并徹底打敗了其兩倍以上的羅馬軍隊。 由于漢尼拔運用的出色戰(zhàn)術(shù),據(jù)相關(guān)資料顯示,估計有50,000-70,000羅馬士兵被殺和被俘,其中包括陣亡的指揮官保盧斯。 這場戰(zhàn)役成為古羅馬歷史上最具災(zāi)難性的慘敗,也是人類歷史上最血腥的戰(zhàn)斗之一。 坎尼戰(zhàn)役之后,意大利戰(zhàn)爭至此陷入了一場僵局。羅馬人運用法比尤斯教給他們的消耗策略,他們最終意識到,這才是唯一能擊敗漢尼拔的方法,絕對不能與漢尼拔正面交鋒。 隨后,在迦太基國內(nèi)也開始了派系斗爭,主戰(zhàn)和主和兩派之間斗爭不斷。Hanno領(lǐng)導(dǎo)的主和派遲遲不同意向漢尼拔增派援軍。  6、漢尼拔撤出意大利公元前212年3月,漢尼拔突然襲擊了塔倫圖姆,但未能控制其港口。而此時雙方的優(yōu)勢已漸漸開始倒向羅馬一邊。由于他的兄弟瑪戈在利古里亞(公元前205-203)與馬其頓國王菲利普五世的談判失敗,漢尼拔征服意大利的愿望再一次被熄滅。 公元前203年,漢尼拔被迦太基主戰(zhàn)派從意大利召回,結(jié)束了他近十五年的征戰(zhàn)。 7、扎馬戰(zhàn)役公元前202年,漢尼拔與大西庇阿舉行談判,盡管雙方都互相敬佩對方,但談判破裂。不久雙方開始了決定性的扎馬戰(zhàn)役。扎馬戰(zhàn)役中,羅馬人在騎兵方面表現(xiàn)出色,迦太基人的步兵具有優(yōu)勢。大西庇阿采用的戰(zhàn)術(shù)使?jié)h尼拔的象兵發(fā)揮不了優(yōu)勢,漢尼拔戰(zhàn)敗。 迦太基向羅馬投降,第二次布匿戰(zhàn)爭結(jié)束。迦太基為此失去了所有海外領(lǐng)土,再也無法跟羅馬爭奪地中海的霸主地位。  8、戰(zhàn)后參政以及流亡階段公元前201年,第二次布匿戰(zhàn)爭結(jié)束時漢尼拔還只有46歲,此后開始了他的政治生涯。事實證明,他在政治上的建樹一點也不亞于其軍事才華。不久他出任國家行政執(zhí)法官,并開始重組國家財政,消除腐敗并收回被盜用的資金。 扎馬戰(zhàn)役七年后,迦太基的再度繁榮使羅馬人感到威脅,派遣一個代表團到迦太基要求交出漢尼拔。漢尼拔為此自愿流放離開迦太基。漢尼拔來到了準備跟羅馬開戰(zhàn)的Seleucid(塞琉)古帝國,國王安條克三世熱情的接待了他。 前190年,漢尼拔受命指揮安條克的艦隊,但在錫德戰(zhàn)役被羅馬的盟軍擊敗。安條克在一連串的戰(zhàn)役中敗給羅馬之后,安條克有意向羅馬人求和并交出漢尼拔,漢尼拔只能逃往克里特島。 9、死亡之因公元前183至181年,漢尼拔不久便再次返回小亞細亞,投靠當時正與羅馬盟國帕加馬交戰(zhàn)的比提尼亞國王普魯西阿斯一世。漢尼拔在幫助普魯西亞斯贏得了勝利后,再次引起羅馬的不滿,決心抓捕漢尼拔。在羅馬的逼迫下,普魯西亞斯同意將漢尼拔交出。但漢尼拔發(fā)誓死也不落入羅馬人手里。 關(guān)于漢尼拔死亡的確切年份和原因至今尚不明確。 一種說法是,漢尼拔在拔劍時手上意外受傷導(dǎo)致發(fā)燒,三天后不幸身亡;另一種說法是,羅馬人發(fā)現(xiàn)他在比提尼亞,隨即要求比提尼亞國王普魯西亞斯交出漢尼拔。漢尼拔發(fā)現(xiàn)他居住的城堡被羅馬士兵包圍而無法逃脫,遂服毒自殺。 據(jù)說漢尼拔臨死前留下一封信,信中寫道:“讓我把羅馬人從他們長期以來所經(jīng)歷的焦慮中解脫出來吧,因為他們認為,等待一個老人的死去太過于考驗他們的耐心了。” |

歡迎分享轉(zhuǎn)載→http://www.avcorse.com/read-722417.html

下一篇:紅娘是哪一部作品中的人物

Copyright ? 2024 有趣生活 All Rights Reserve吉ICP備19000289號-5 TXT地圖HTML地圖XML地圖